緊急情報

ここから本文です。

更新日:2023年3月24日

文化財情報vol.63

浜松市文化財情報/Vol.63

Vol.63 平成25年4月15日

東日本大震災の復興支援に文化財課職員を派遣いたしました

浜松市市民部文化財課では、平成24年度、埋蔵文化財調査担当職員を東日本大震災の復興支援として、岩手県大船渡市へ派遣しました。大船渡市へは、浜松市のほか岩手県内の北上市及び盛岡市(半年間)からの合計3名の埋蔵文化財担当職員が派遣され、大船渡市職員と協力して調査業務を行ってきました。以下、派遣職員からの調査リポートをお伝えします。

船造遺跡調査の様子

支援の内容と成果

派遣期間中は、防災集団移転(高台移転)関係の発掘調査や試掘調査を主に担当しました。本発掘調査については宮野貝塚(4月から6月)、清水遺跡(9月)、船造遺跡(11月から12月)に携わり、その合間や並行する形で試掘調査及び工事立会を行いました。その後、1月から3月にかけては積雪等により野外作業が出来ないため、室内整理作業を進めました。

昨年度、大船渡市内では6件の本発掘調査が実施されました。中には、古代以降と推定される鍛冶関連遺構(炉跡)が市内で初めて見つかるなど、注目すべき成果があがっています。この他、発掘調査した遺跡の多くは縄文時代に属します。また、試掘調査によって新規発見遺跡が4ヶ所登録されました。工事立会では、部分的な掘削だけで4体の縄文時代の人骨が出土する事例もあり、場所によっては遺跡の密度の高さがうかがえます。

岩手県内の被災地域では、昨年度は試掘調査中心であり、今年度からは本発掘調査が本格的に増加する見込みです。

清水遺跡調査の様子

調査のつれづれ

土の色や堆積状況が東海地方と異なっており、地元調査員の協力を得ながら作業を進めました。特に船造遺跡を担当した折、12月に氷点下での野外作業となり、浜松市では経験したことがない調査となりました。大船渡市では多くの試掘調査を担当しました。防災集団移転に関わる試掘調査については対象面積が広大で、重機が入らない山奥で作業をすることもありました。数日から長い時には数週間山に籠り、手掘り作業を繰り返しました。期間中は調査状況が夢に出るほどでした。

人骨取り出し作業(大船渡市提供)

派遣期間を終えて・・・

調査中には住民の方々から厳しい事を言われたり、調査の必要性に対する疑問をぶつけられたりすることもありました。こうした疑問に対し一つ一つ丁寧に説明し、理解していただけるよう努めてきました。説明をすると逆に、もっと市内の遺跡について教えて欲しいと興味を持ってもらえることもあり、市民の皆さんの関心の高さがうかがえました。このように文化財についての周知活動の重要性を痛感した一年にもなりました。派遣で感じた課題は浜松市に持ち帰り、これから自分なりに考えていきたいと思います。

浜松市を含む東海地方では、大規模地震の発生が想定されています。被災後は、大船渡市と類似する状況も考えられます。今後は文化財に関する周知活動も積極的に行い、日ごろから市民の方々の理解を得る事が重要なのだと感じました。

宮野貝塚出土縄文土器と土偶

(大船渡市提供)

市内初! 松東遺跡で古代の銅印が出土しました

昨年6月より実施していた松東遺跡の発掘調査が3月で終了し、弥生時代後期(今から約1,900年前)や奈良~平安時代(今から約1,200年前)の集落跡を確認することができました。弥生時代の銅鐸が出土したことは昨年9月15日号(Vol.56)でお伝えしましたが、調査の終盤においては、奈良~平安時代の掘立柱建物跡や木枠の残る井戸、土地を区画する溝などが検出され、銅印、墨書土器、鍛冶に用いる鞴(ふいご)の羽口(送風管)が出土するなど、古代における成果が多くみられました。ここでは、浜松市内で初めての出土となる古代の銅印についてご紹介します。

銅印(青銅製、2.7cm角、高さ2.9cm、重さ30g)は奈良~平安時代の溝の中から出土しました。浜松市内では初、県内で5例目の出土となる貴重な資料です。印面には「吉人」と人の名前が鋳出されており、個人の印と考えられます。松東遺跡の西側一帯は奈良~平安時代の遺跡が多く分布し、長上郡家(ぐうけ=古代の役所)所在地に比定されていることや、銅印出土地点付近で古代の役所跡で出土することの多い墨書土器がみつかっていることから、この銅印は長上郡家に関わる人物が用いていたものと推測されます。

文化財日記抄

3月には、こんな調査活動などを行いました。

|

2日 |

(土曜日) |

西区庄内町 |

文化財講座「考古学から探る宿蘆寺大澤家墓所」(宿蘆寺) |

|---|---|---|---|

|

3日 |

(日曜日) |

博物館 |

文化財ボランティア養成講座(第3回) |

|

4日 |

(月曜日) |

北区三ヶ日町 |

分布調査 |

|

5日 |

(火曜日) |

東区中郡町 |

鈴木家屋敷跡予備調査 |

|

北区引佐町 |

農村舞台調査 |

||

|

12日 |

(火曜日) |

天竜区春野町 |

瑞雲院山門保存修理委員会 |

|

13日 |

(水曜日) |

北区引佐町 |

農村舞台調査 |

|

14日 |

(木曜日) |

北区引佐町 |

方広寺木造釈迦如来及両脇侍像完成検査 |

|

15日 |

(金曜日) |

市役所本館 |

姫街道の松並木保存管理庁内連絡会議(第3回) |

|

東区笠井町 |

笠井若林遺跡予備調査 |

||

|

18日 |

(月曜日) |

東区中郡町 |

橋爪遺跡予備調査 |

|

21日 |

(木曜日) |

西区篠原町町 |

篠原町仲村遺跡予備調査 |

|

22日 |

(金曜日) |

天竜区役所 |

浜松戦国山城まつり実行委員会(第3回) |

|

27日 |

(水曜日) |

天竜区役所 |

浜松市無形民俗文化財保存団体連絡会設立総会 |

文化財イベント

|

平成25年5月5日(日曜日) |

市指定無形民俗文化財「犬居つなん曳」 |

|---|---|

|

平成25年5月18日(土曜日)~6月2日(日曜日) |

県指定天然記念物「シブカワツツジ群落」 |

浜松の自然災害史(1)史書に見る遠江の災害の記録

(この記事は、浜松市メールマガジンとリンクしています)

浜松周辺は、東部を天竜川、西部を浜名湖、南部を遠州灘、北部を北遠~南信の山々と、多くの自然に囲まれた地域です。そのため風光明媚な地域である反面、自然災害も多く、古来人々は、様々な災害被害に苦しめられてきました。

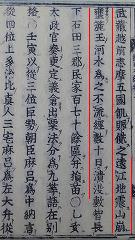

歴史書として、遠州地域に自然災害があったことを最初に記録しているのは、『続日本紀( しょくにほんぎ)』です。『続日本紀』は、日本で最古の正史『日本書紀』に続いて編纂された勅撰の史書(六国史の2番目)です。全40巻で構成され、文武天皇元年(697)から延暦十年(791、桓武天皇の頃)までの、国内で起きた出来事について記録されています。このうち巻六・霊亀元年(715)の記載に、「遠江地震。山崩壅麁玉河水為之不流。経数十日。潰没敷知長下石田三郡民家百七十餘區。并損苗。(遠江国で地震があった。山崩れで麁玉河(天竜川)の流れが止まった。数十日後に決壊し、敷知・長下・石田の三郡の民家170余が水没した。また、苗を失った。)」とあります。(この記録は、静岡県で最古の地震の記録です。)ここでは地震による直接的な被害ではなく、山崩れによる川の塞き止めと、決壊による下流地域への水害という間接的な被害があったことがわかります。また、同じく巻九・神亀三年(726)の記載には、「遠江国五郡被水害(遠江国の五郡で水害があった。)」とあります。五郡がどこかは不明ですが、天竜川による水害であったと考えられます。

このように、浜松周辺で古代から自然災害があったことが、史書からも確認することができます。また中世以降になると、公家の日記や寺社の記録などから災害記録が多く残されるようになっていきます。

『続日本紀』巻六

編集後記

文化財には、地質・動植物また名勝などの自然景観をはじめ、名勝の一部でもある庭園など人類が大昔から創りあげてきた人工景観、書画・工芸品・民具・古文書などの美術品や生活用具、さらに伝統芸能や技術などのように人から人へと継承されてきた“無形”と呼ばれるものまで、幅広い種類があります。4月からの文化財課は新たなメンバーも加わり、市内の歴史文化遺産の保護と活用につとめます。

→「文化財情報」バックナンバーに戻る

→文化財トップに戻る

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください